Par Aline Benain

I.

Hier soir, les enfants, nos enfants, nous ont interrogés et nous avons essayé de leur répondre.

Je souhaiterais ce matin rappeler deux autres questions qui à travers les siècles font l’une à l’autre un écho bouleversant et portent jusqu’à nous.

Isaac Abrabanel est né au Portugal en 1437 et son destin n’est pas sans rappeler celui de Joseph. Ancêtre des Juifs de cour, il a servi le roi Alphonse V tout en veillant au bien être de sa communauté. Il connaît un premier exil en 1483, à la mort du souverain (1) et doit gagner l’Espagne avec sa famille. Il y entre au service des Rois catholiques avant que son monde s’écroule une seconde fois en 1492 quand est promulgué l’Edit d’expulsion. Il se réfugie en Italie et meurt à Venise en 1508.

Dans son Commentaire sur la Haggadah de Pessah, il demande :

« Qu’avons-nous gagné aujourd’hui, hommes de l’exil tels que nous, du fait que nos ancêtres sont sortis d’Egypte, comme il est dit dans la Haggadah : « Si Dieu n’avait pas sorti nos pères d’Egypte, nous serions encore, nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, esclaves du Pharaon en Egypte»? Peut-être vivrions-nous en plus grande quiétude en Egypte que dans nos exils chez Edom et chez Ismaël, comme l’ont dit nos ancêtres : « Il vaut mieux pour nous servir l’Egypte que de mourir dans le désert » (2)(…) Si l’on disait que l’acte qui consiste à manger et à boire en position accoudée est le symbole du passage de l’esclavage à la liberté, en quoi cela nous concerne-t-il, nous qui demeurons en exil ? Nous posons la question : qu’avons-nous gagné par cette sortie d’Egypte et par cette libération si aujourd’hui nous sommes en exil ? » (3)

Quatre siècles plus tard, dans le ghetto de Kovno, le Rabbin Ephraïm Oshry continue à répondre aux fidèles qui s’adressent à lui pour éclairer leur compréhension de la Halakah en dépit d’un quotidien d’épouvante. L’un d’eux lui demande s’il faut continuer à dire chaque matin : « Loué sois-tu, Eternel, Source de bénédictions qui ne m’as pas fait esclave » (4)

On comprend bien le caractère tragique commun aux deux questions : Si Pessah est en effet « Zman Heroutenou », « Le temps de notre Liberté », n’y a-t-il pas une forme de scandale à célébrer la fête ou se proclamer libre au plus profond des ténèbres ?

Chacun à leur manière, les deux Maitres répondent de la même façon :

« Si nous n’étions pas sortis d’Egypte, explique Abrabanel, nous ne serions pas arrivés au pied du Mont Sinaï, nous n’aurions pas reçu la Torah et les préceptes, et la Présence divine n’aurait pas résidé parmi nous, et nous ne serions pas devenus un peuple précieux pour l’Eternel. »

La formulation qu’il choisit rappelle celle de la première michna des Pirke Avot qui déroule une généalogie de la transmission : « Moïse reçu la Torah du Sinaï et l’a transmise à Josué, et Josué aux Anciens, et les Anciens aux prophètes et les prophètes la transmirent aux hommes de la Grande Assemblée… ». (5)

La fin de l’esclavage n’est pas un moment mais une dynamique qu’il convient d’investir et de perpétuer.

Le Rabbin Oshry est lui aussi parfaitement clair : « Nous étions plus obligés que jamais de réciter les bénédictions pour prouver à nos ennemis que même si, physiquement, nous étions esclaves, comme peuple, nous restions spirituellement libres. » (6)

Ce que les nazis veulent tuer en martyrisant les corps des Juifs ce sont les valeurs qu’ils portent pour eux et pour toute l’Humanité. Qui tente de leur rester fidèle n’est jamais esclave, même au pire de l’oppression.

II.

La Haggadah que nous lisons chaque Seder n’est pas un récit circonstancié de l’esclavage et de la sortie d’Egypte. La personne même de Moïse en est pratiquement absente. Elle présente, pour l’essentiel, des Sages en train de débattre. On peut s’interroger quant à la raison de ce caractère si peu factuel alors même que la vocation pédagogique du texte organise son économie.

Il ne s’agit pas, en effet, de nous raconter une belle histoire ou une espèce de conte de fée juif qui nous passionne par des péripéties que nous pourrons oublier une fois le livre refermé.

La dynamique du récit ne tend pas à susciter une identification passionnelle possiblement volatile mais bien une implication. Nous devons considérer, ainsi qu’il est dit, que nous sortons personnellement d’Egypte. Nous avons à prendre en charge, à retrouver, une dynamique libératrice et en faire jaillir notre histoire. Ainsi, la Haggadah propose une trame à laquelle il nous appartient de donner contenu et sens.

III.

Cette année, comme l’année dernière, nos herbes sont particulièrement amères et cette amertume la douceur même de la Harosset ne parvient pas à l’atténuer. Moïse a guidé les Hébreux hors d’Egypte et il n’a pas oublié les ossements de Joseph. Il reste 59 otages à Gaza dont 24 sont encore vivants.

Zman Heroutenou, ce temps de notre liberté est toujours celui de leur esclavage, abandonnés par ceux-là même dont le premier objectif devrait être de les ramener en Israël, malgré la mobilisation de leurs familles, de leurs proches, de toutes celles et de tous ceux qui n’oublient pas que le Pidyon haChevouïm, le rachat des captifs, est une mitsvah essentielle, malgré l’engagement exceptionnel aussi des anciens otages qui sans prendre le temps d’essayer un peu de se reconstruire se sont immédiatement mobilisés pour leur retour.

ציון הלא תשאלי לשלום הסיריך

דורשי שלומך והם יתר עדריך

Tsion halo tishali lishlom hasiraïr

Dorshé shlomekh vehem yéter adaraïr

Sion, que ne t’enquières-tu du sort de tes captifs

Ceux qui poursuivent la paix, les meilleurs de ton troupeau.

Ces vers du 12e siècle, ceux du poète Yehuda Halevi, résonnent aujourd’hui avec une étrange cruauté.

Nous n’avons pas de réponse, sinon notre révolte, et aussi une très ancienne confiance, un espoir têtu.

Depuis le 7 octobre, la figure de Rachel Goldberg-Polin, la mère de Hersh assassiné au moins d’août 2024 avec cinq autres jeunes gens, dans un tunnel à Gaza, son engagement à la fois politique et spirituel poursuivi pour tous les otages au-delà de la mort de son fils est à la fois une leçon et une lumière.

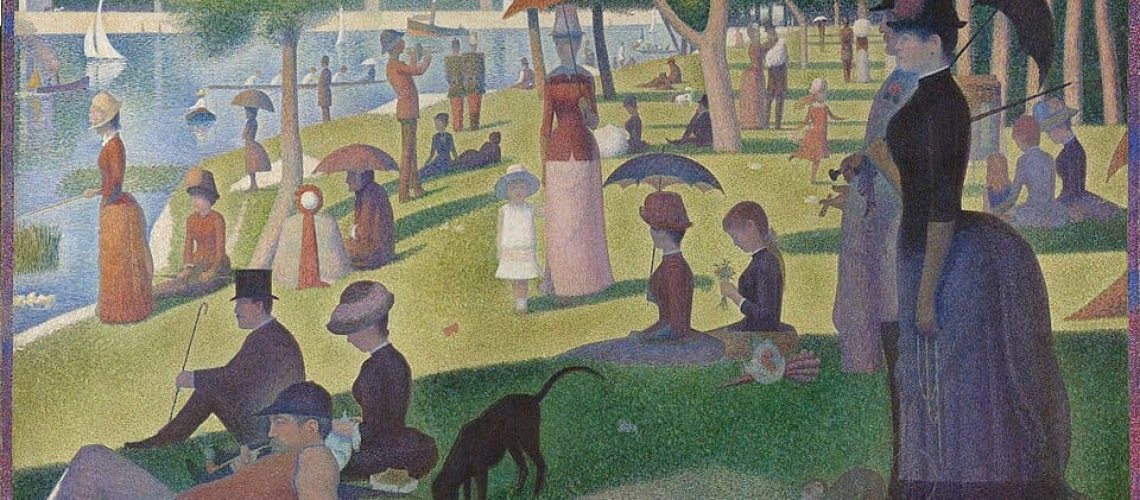

Interrogée, il y a quelque temps, de manière un peu naïve, sur l’état de sa foi face à la tragédie et au chaos, elle répondit ceci, qui ressemble à un midrach : lorsqu’elle était enfant, sa mère l’emmenait à l’Art Institute de Chicago. Un tableau l’attirait particulièrement, Un dimanche à La Grande Jatte de Seurat, manifeste du pointillisme. Quand elle approchait tout près son visage de la toile, elle ne voyait rien, sinon des petits points. Quand elle prenait un peu de distance au contraire, la scène lui apparaissait dans tout son chatoiement paisible et sa cohérence.

Il ne s’agissait évidemment pas pour elle de dire, comme on l’entend trop souvent, de manière insupportable et de bouches soi-disant religieuses que « Tout est pour le bien » ou que « Dieu seul sait pourquoi » mais de réaffirmer sa conviction et son engagement au service des principes et des valeurs que porte notre Tradition malgré et en dépit de tout.

Il me semble que c’est peut-être cela, cette année encore, sortir nous-mêmes d’Egypte. Etre fidèle à la Tradition qui nous construit et nous tient droit, la faire vivre du mieux que nous pouvons, ici et maintenant, pour nous et pour tous.

Alors, plus que jamais peut-être, douloureusement mais sans hésitation : Hag Herout Sameah !

Aline Benain

Notes:

(1) « Un nouveau roi se leva sur l’Egypte, qui ne connaissait pas Joseph. » Exode, I,8.

(2) Exode, XIV,12.

(3) Cité par Yeshayahou LEIBOWITZ : « Pessah, temps de notre Liberté » in Les fêtes juives, réflexions sur les solennités du judaïsme, Paris 2011, éditions du Cerf, p. 97-114.

(4) Rabbin Ephraïm OSHRY, La Torah au cœur des ténèbres, Paris 2011, éditions Albin Michel, p.151-152.

(5) Pirke Avot, I,1.

(6) Rabbin Ephraïm OSHRY, Op.cit., p.152.